オリンピックの正式種目に採用されたことで、一気に認知度の高まったクライミング。

これをきっかけに、クライミングにもいろいろな種類があることを知った方も多いのではないでしょうか?

ここでは、オリンピックで競われるスピードクライミング、ボルダリング、リードクライミングの簡単なルール説明と採点方法をみていきたいと思います。

これであなたもクライミング博士になっちゃうかも!?

スピードクライミング

読んで字の通り、いかに早く登れるかを競うスピードクライミング。

二人の選手が同時にスタートし、15mの全く同じようにホールドがセットされた壁を登っていきます。

そして、頂上にあるタイムを止めるためのセンサーを叩いたらゴールとなります。

登っている様はまるで忍者!紐で引っ張られているように見えますが、あくまで選手自身の力で登っているんですよ。

ちなみにスピードクライミングで使用される課題は、ホールドの種類や位置、傾斜の角度までどの会場に行っても同じように設定されています。

事前に練習しているからこそ、選手たちはあんなに早く壁を駆け登れるんですね。

順位の決め方は予選と決勝で違っています。

予選では2本の課題を一回ずつ登り、早い方のタイムで順位がついていきます。この時点で二人同時に登りますが、タイムを競ったりは無いようです。

決勝ではトーナメント方式になり、予選の順位で選手を2名組み合わせて対戦していきます。

より速いタイムをたたき出した方が次のステージに進んでいき、最後まで勝ち残った選手が優勝となります。

スピードクライミングは決着が早い分観ている側もとても面白いのですが、あまりの速さにドキドキしっぱなしになってしまいます。

まだまだ日本ではトレーニングの施設も少ないので目にする機会も少ないかもしれませんが、ぜひオリンピッック前に試合を観てみてください!

合わせて読みたい

ボルダリング

クライミングの花形といっても、過言でないのではないでしょうか?

クライミングジムが多くなり、ボルダリングはとてもメジャーな存在になりつつあるのではないかと思います。

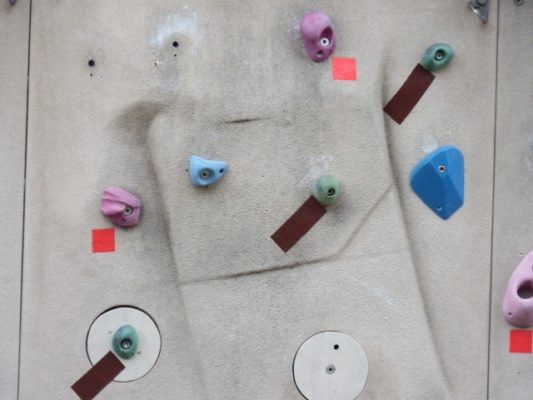

ボルダリングでは3m~5mの壁を登ります。

決められたホールドからスタートし、ゴールのホールドを両手でしっかりと持てたらゴールとなります。

順位の付け方を簡単に言うと、登れた課題の多い人ほど高順位になります。

ただ、登れた本数が同じ選手がいた場合、課題の途中に設定されているZONEというテープが貼られたホールドを獲得できた人が優位になります。

それでも順位が決まらない場合は、スタートからゴールまでにかかったトライ回数で順位が決められます。

スピードクライミングに比べて最後の選手が最後の課題を登りきるまで順位が決定しないので、ちょっとヤキモキしちゃうかもしれません。

ボルダリングはスピードクライミングとは違い、課題の難しさを追求した競技です。

ですが、その課題達は登る難しさだけでなく観客も楽しませてくれるように作られているので、ルールなど抜きにして楽しんで観るのもアリかもしれませんね。

リードクライミング

命綱を着けながら、12m以上の高さの壁を登っていくリードクライミング。

お客様から結構な頻度で、「命綱は着けないんですか?」と聞かれます。

人によってはボルダリングより、リードクライミングの印象が強いのかもしれません。

このリードクライミングは、登れた高さを競う競技となります。

ルールとしてスタート位置は特に決められておらず、どこからスタートしても大丈夫です。

ゴールは決められていますが、かなりの高さを登るためゴールまでたどり着けないことも結構あります。

なので、こちらではゴールできたか否かで勝敗が決定するのではなく、選手達の最高到達地点で順位が決められていきます。

ボルダリングとは違いパワーよりも持久力が要求されるリードクライミングは、力に自信のない女性でも活躍できる場面が多いのでボルダリングに比べて女性クライマーも多いような気がします。

リードクライミングが楽しめる施設もありますので、是非普段とは違った高さを楽しんでみてください。

オリンピックでの順位決め

2020年の東京オリンピックでは、以上の3種目の順位によって総合の順位が決められます。

その順位の決め方はちょっと特殊で、3種目の順位を掛け算してその数字が小さいほど高順位になります。

例を挙げると、スピード1位、ボルダリング2位、リード3位の選手は、1×2×3=6となります。

スピード4位、ボルダリング3位、リード1位の選手は、4×3×1=12となるので、最初の選手の方の順位が高くなります。

1つの競技が強くても上位には上がれないオリンピック。すべての競技でトップになるのは至難の業です。

きっとオリンピックでは、最後まで目の離せない試合展開になるのではないでしょうか。

今からワクワクしちゃいますね。

合わせて読みたい

まとめ

速さのスピードクライミング、力のボルダリング、持久力のリードクライミング。

三種目の違いがより分かっていただけたのではないでしょうか?

今まで以上に面白く見ることが出来るはず!

この記事を参考に、皆さんで大会を観戦してみてください。

コメント